伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

上野西小学校に出前です

加藤 進 社会連携特任教授

| 1月10日(金)に伊賀市に変わってから、初めて上野西小学校(谷口修一校長、6年生、約100名)に出前授業を実施 しました。谷口校長とは上野東小学校で旧知の間柄です。大きな小学校で3クラス3回「手回し発電機とLED」という題目 です。今回も三重大学社会連携センターの「地域貢献事業」の一環です。 |

|

| 例によってLEDの説明をしてから手回し発電機の実験 です。 今回はアクシデントがあり、8年目にしてとうとう手回し 発電機が1台破損しました。中にあるプラスチックの歯車 の歯が1枚割れてしまいました(この情報はすでに聞いて いたので、予備の歯車は常備)。さっそく手回し発電機を 分解し、歯車を交換しました。 |

|

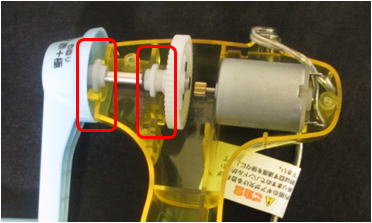

| 参考のために、修理のポイントを載せておきます。写 真で示したツメをプラスチック型の溝にきっちり納めない と再び組み上げることができません。少しわかりにくいで すが、破損した歯車も示しておきます。よく見ると左下の 部分の歯が1枚欠損しています。壊れて困っている先生 方はぜひ修理に挑戦してください。歯車で購入できます。 |

|

| 6年生になると、学力はドンドン上がってくるようです。人数が多いので1班6人構成で実験を行いました。しかし、全員 が1回は手回し発電機に触り、発電を体験したことを確認しました。 |

|

|

|

| もう一つの写真は手のひら発電機(福井:月僧式)です。みなさんこの発電機がいたく気に入ったようで、ハンドルをく るくる回して、LEDを点灯していました。 なお、この授業では「電気をためる」器具としてコンデンサーを新教材として利用します。充電後、豆電球(これまで豆 球と書いてきましたが、俗語なので正しい豆電球に変更します)を点けます。なかなかコツが要りますが、最近は全班で うまく豆電球がつくようになりました。次回にはこのコツについてお話しましょう! |

|

アーカイブを表示