伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

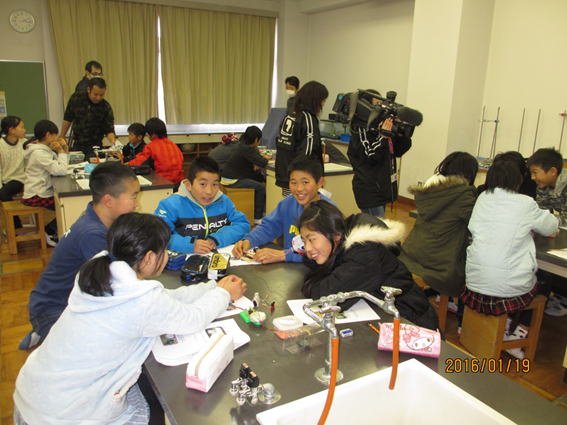

今日は玉瀧小学校です

加藤 進 社会連携特任教授

紀平 征希 研究員

|

|

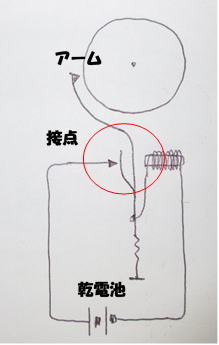

1月19日は、玉瀧小学校(吹上校長、4〜6年生=26人)です。 もちろんテーマは「電磁石入門」です。これで4回目です。講座に も少し慣れてきました。今回は教材に利用しているベルについて書 いてみます。出入りの業者に頼めば、写真のような学習用ベルをゲ ットできます(約1000円)。全体を見ると中央部に5mmφ程度の鉄 心にエナメル線を巻いた電磁石が控えています。こども達も「あっ !ここに電磁石がある!」と言ってくれます。それでは、リード線 を乾電池につないでみます。すると「リーン」という音が聞こえて きます。ベルの音です。 |

|

|

構造を見ていきましょう。電磁石の横(左側)に妙な形のアームと 小さなボルト・ナットがあります(接点といいます)。これがベル の心臓です。イラストでは電流が流れると、回路がつながっている ので、電磁石ができて鉄でできたアームが右方向に引き寄せられて 先についている金属で金をたたくわけです。しかし、その瞬間、接 点部分が外れて回路は開いてしまいます。すると、電流は流れなく なって電磁石は消失します。バネの力でアームは元の位置に戻りま す。その瞬間接点がONになり、電流が流れ、電磁石ができて、カン ----の繰り返しです。理科室を暗くして、接点のあたりを観察する と、青い火花が飛んでいます。これは「小型の雷さん」と考えても いいでしょう。この現象は"コイルの自己誘導"という現象で高校 にならないと説明は難しいですがいろいろと可能性を秘めた面白い 教材の一つです。 |

|

|

事前に接点の位置を調節してベルが鳴るようにしてあるのですが、アナログの世界です。時々ベルが鳴らないこともあ |

||

|

||

アーカイブを表示