伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

中高大連携の開始

桜丘中学・高等学校バイオサイエンス部の今年度講座の開校式

久松 眞 伊賀研究拠点副所長

加藤 進 同社会連携特任教授

紀平 征希 同研究員

4月27日は表題の開校式と第1回目の講座です。この取り組みはH27年度に次いで2回目です。駒田新学長のもと、三重大学も新しい選択をしました。ご存じとは思いますが、三重大学はこれまでにも増して「地域と連携し地域に密着した大学を目指す」所存です。この中には中心となる柱がありますが、"社会の未来を創る高等教育機関"としての「地域貢献」はその重要な根幹のひとつです。特に、若い人材に、先進的なテーマを設定し、そのテーマに沿った学習体験を通じて自分の人生設計まで考えられる学生育成が最終目的になります。

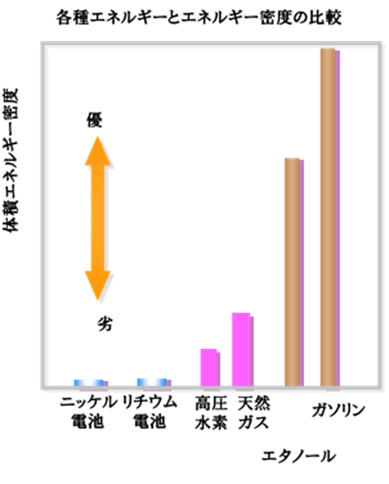

H27度はバイオマスエネルギーに焦点を合わせて、バイオエタノール、バイオディーゼル、天然ガス等の学習、実験、施設見学ならびに産学官セミナーでの発表を実施してきました。今回のテーマは「水素ガスと水素循環社会」です。ちょっとプログラムを揚げます

第1回 4月 開校式と水素の科学(久松)

第2回 5月 水素生産微生物入門(粟冠)

第3回 6月 水素生産微生物の単離・同定方法(紀平)

第4回 7月 燃料電池と水素ガス(加藤)

第5回 8月 家庭用実用燃料電池システムの紹介・見学(中井)

第6回 9月 エタノール利用の燃料電池(庄山-三重県窯業研究所)

といった内容です。

第1回目は、総論と意義になります。講義の内容は、

・バイオエタノール

・バイオディーゼルの復習

・バイオマス資源からの水素エネルギーの生産システム

・水素エネルギーの利用方法 ・エネルギー密度の紹介(kWh/L、kWh/kgなど)

でした。 講義後に、去年も参加した生徒から「水の電気分解で水素を作るのは電気エネルギーの消費が大きい、燃料電池から取り出せるエネルギーと水素製造にかけたエネルギーのバランスが重要と思う」との意見がでました。まさに当を得たコメントです。

アーカイブを表示