伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

三重大学教育学部附属中学校・小学校との連携授業へ

社会連携特任教授 加藤 進

附属小学校 教諭 服部 真一

附属中学校 教諭 加藤 創大

同 上田 由美子

同 伊藤 良太

今年初めての試みですが、「交流入門」講座を中学2年生を対象に実施しました。小学校では電気の「交流」は学習しません。また電気で出てくるキーワードは、コイル、発電機、検流計、電流の向き(電圧は範疇を超える)等です。中学になるといきなり交流が入ってきます。そこで、その小学校6年生~中学校への橋渡しを行う必要性に研究会等の議論で到達しました。

服部が指導案、加藤が対応する教材を準備して2回連絡会議を開き、内容を調整、教育学部の平賀教授に校閲をお願いして本日の運びとなりました。

紙面の関係で指導案は省略します(必要な方はご連絡ください)が、流れは

①問題提起

LEDを乾電池と100Vで点灯させてその差(光り方)を観察

②展開部分

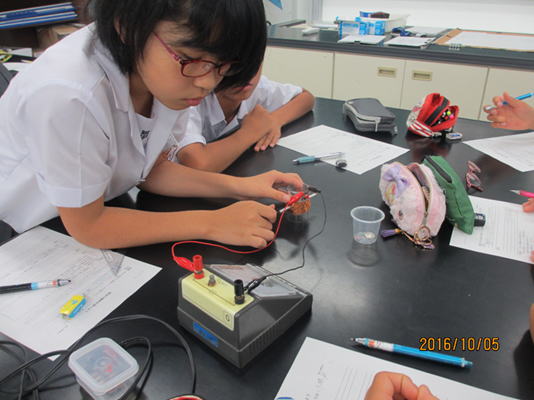

月僧式手(写真1)のひら発電機と検流計

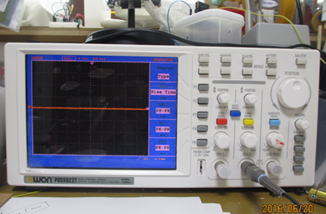

月僧式手のひら発電機とオシロスコープ(写真2)

をつないで針の振れ、波形を観察

③まとめ

身近なところの交流=自転車の発電機

本日のまとめ

という概要です。

使用した教材は、この流れにそって

LED、ボタン電池(CR2032)、100VでLEDを点ける回路(写真3)、

デジタルオシロスコープ、検流計、月僧式手のひら発電機

です(なお100VでLEDを点ける回路はH29年度の理科免許更新研修のテーマとして。今回は交流の手回し発電機(写真4)は登場させないで、直流の手回し発電機との混乱を防ぎました。H29年に小学生に対して同じ試みを行い、テキストマイニングの手法を用いて結果を比較するつもりです。興味のある結果が得られそうなので、いずれ紙面で明らかにするつもりです。ご期待ください。なお、本授業の実施に関して上山教授(学校長)ならびに吉岡センター長にお手数をおかけしました。あわせてお礼申し上げます。

写真1 月僧式手のひら発電機

写真2 デジタルオシロスコープ

写真4 交流手回し発電機

写真3 100VでLEDを点ける回路

生徒の反応も、振り返りシートを見ると好評でした。初めての試みということで7人程度の教員の参加がありました。少し授業風景を掲示します。

アーカイブを表示