伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

新居小学校に出前授業です(2回目)

新居小学校に出前授業です(2回目)

社会連携特任教授 加藤 進

研究員 紀平征希

9月20日は再び新居小学校(5年生、27人)に出前です。テーマは最近希望が多い「電磁石入門」です。去年、4年生の時にも「電池の話」を出前でしたので、顔を覚えている児童もチラホラ。電磁石の内容ですが、

巨大コイルによる児童の吊り上げ

電磁石とは

ストロー式検流計

電磁石の応用

モーター⇒2極と3極モーター

ベル

スピーカー⇒なんでもスピーカー

発電(コイルと磁石):検流計

という内容になります。今年は科学の祭典でも「何でもスピーカー(SP)」を行う予定です。けっこう児童たちは何でもSPに興味を示します。ここでは、

①紙箱スピーカー

②ヨーグルトケース(プラ)スピーカー

③バケツスピーカー

④フライパンスピーカー

を班で実験します。ひらめきのいい班は、自分たちで音源をモーターにつないで音が出ることを発見しました。最後はモーターを音源につないで鳴らすことまで実験します。 最近、何でもSPの蚊の鳴くような音からかなりの音量に改良しました。

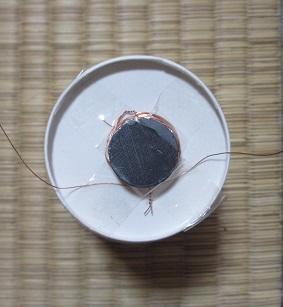

でんじしゅ通常、何でもSPではフェライトもしくはネオジュム磁石を紙コップ等に両面テープで固定します(写真1:従来型)。しかしこの方法では電磁石と永久磁石の相互作用がコイルも磁石もコーン(ここでは紙コップ)固定されているので、打ち消し合って発生する音は小さくなります。

写真1 従来型 写真2 加藤式

実際のスピーカーを観察するとボイスコイルと磁石は独立しています(これが良い音色で音を作る基になります)。そこで、発想を変えて、

①コイルを紙コップにセロテープで固定

②その上に磁石(フェライトで十分)をセロテープで固定する

③音源(作り方は次回に)とつなぐ

こうすることによって、磁石はコーンと緩く固定されることになります。これで数倍大きな音で聞こえます(写真2:加藤式)。どうしてこれまで両面テープで磁石を固定していたのか不思議です。是非とも実験してみてください。また、コンクリートの建物ではラジオも音源には使い難いので、音源を6台程度作って置くと便利です。次回には私が音源に利用している装置を紹介します。

この日は伊賀ケーブルテレビの取材も入りました。写真は取材中です。

アーカイブを表示