伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

H29年度 伊賀市教育研究(理科部会)の研修会

8月22日(火)は久米小学校で理科部会です。今年は15人の参加がありました。初めは電磁石(5年生)関連の教材を作る予定でしたが、2020年4月からプログラミングが小学校の6年生に導入されるという情報を得たので、前倒しで「プログラミング入門」というテーマで90分実習を行いました。プログラムミングを体験しないでプログラミングのことは話せません。

(写真1)

(写真1)

(写真2)

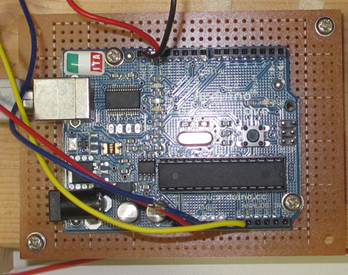

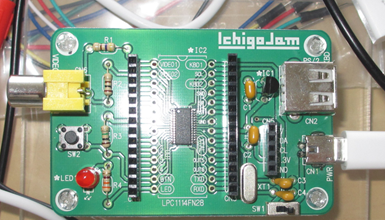

教材に何を使うかで悩みましたが、2年前の経緯(Arduinoを使用:写真1、C言語)を踏まえて、数年前に市場に出始めたIchigoJam(写真2)を利用しました。IchigoJamはROMにBASICが搭載されています(残念ながら整数BASIC)。能力はArduinoに劣りますが、面倒なソフトのダウンロードの必要がなく、スイッチオンでスタートできます。もちろん、アナログ入力(IN),LED,sound機能、デジタル出力回路があります。ラズベリーパイにはできないA/D変換も可能です。この研修の目的は、「コンピュータプログラミングて面白い、たのしいな!」と思ってもらえば大成功です。

まずは付属のLED(赤)を点けるところからはいしました。

10 CLS

20 LED 1

30 END

簡単なプログラムです。全員すべてクリヤー。次は点滅です。これにはWAITという命令を使いますが、難なく越えて、LEDがチカチカ!

10 CLS

20 LED 1

30 WAIT 50

40 LED 0

50 WAIT 50

60 END

そこで、ブレッドボードに場所を変えて、あらたに赤LED服務回路を作って点灯のステップです。

ジャンパーの配線のピンの表示が小さくてやや問題が残りましたが(既製品)何とか配線できました。付属のLEDを利用しない場合は。より拡張性の高い

OUT port番号、1or 0

を利用します。引数の1は点灯、0は消灯です。

10 CLS

20 OUT 1,1

30 WAIT 50

40 OUT 1,0

50 WAIT 50

60 END

に変わります。ここまでくるとそろそろ要領がわかり、自分で課題を作ってLEDがチカチカし始めます。あとはRGB-LEDを導入して「光の三原色」のコントロールです。この課題を配置することで中学への橋渡しが可能になります。このstepでの難しい点は、

赤(R)+ 青(B)→ 紫

をどう作るか?どのようにプログラミングするかです。それにはアナログ的に実験してからプログラミングに移行するのがスムーズなようです。

実際は、

OUT 1,1

OUT 3,1

WAIT 50

OUT 1,0

OUT 3,0

WAIT 50

とすれば解決です。"LEDをポアンとつける方法はないのか?"などの質問がそろそろ出てきました。これにはPWM(Pulse Width Modulation)を使いますが、今回は「可能ですよ!」ということで済ませました。

最後は、イルミネーションLEDを使って、七色ランタンを作っておしまいです。今回は90minという時間でやや短かったですが、2~3時間あればゆっくりと学習が可能です。アンケートをみると

① プログラミングに興味が持てた 全員

② また研修会があれば参加したい 全員

③ LEDの点滅制御がわかった 全員

④ BASIC言語は簡単 全員

というような印象を得ました。これから積極的に宣伝していきたいと思い

アーカイブを表示