伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

南ヶ丘中学でIchigoJamの授業を参観

3年前に理科免許更新研修会で知り合った先生がIchigoJamに興味を示してくれました。

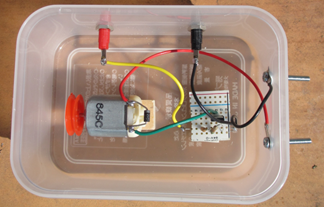

写真1

3年生の技術家庭の授業でさっそく実践してくださいました。今回はIchgoJamを使った制御・計測の授業です。制御では既にならったプログラムを使って模型モーターの稼働に挑戦です。モーターを回すプログラムとLEDを点けるプログラムは同一です。でも一つ差があります。それは、LEDは10mA程度で光りますが、モーターは200mA以上ないと回転しません。したがって、Actuator(写真1)には乾電池Boxが必要になります。プログラム(写真2)は

写真2

写真2

10 OUT 1,1

20 WAIT 50

30 OUT 1,0

40 WAIT 50

50 GOTO 10

です(出力ポートは1番です)。プログラムはこれでOKですが、実際にモーターを回すとプログラム通りに行かず(回転が止まらない)、少し悩みました。理科で習う「慣性の法則」を思い出すと20行か40行の値を変えることで対処できました。マイコンは電源では無く、信号(制御)を出す機械であることを学びました。現実には思わぬ現象が起こることを体験しました。

次はセンサーです。これは計測技術+制御になります。3回(40人×3回)の実践によって、Actuatorの改良点も浮かんできました。モーターからセンサーへの配線替えがやや難しく延べ5班が苦戦!次回からはモーターとセンサーが一体化したActuatorに交換する予定です。フォトダイオードを照度(光)センサーに利用し、10kΩの抵抗と直列につなぎ中点から出力端子をだして計測します(AD変換です)。センサーを手で覆って暗くするとLEDが点いて歓声があがりました。IF文で、

X=ANA(2)

PRINT X

IF X>=閾値 THEN LED 0:WAIT 60

IF X<閾値 THEN LED 1:WAIT 60

GOTO 10

です。閾値(=この場合は感度になりますが)の意味も理解してくれたようです。閾値を試行錯誤で見つけるのですが、運よく1回で閾値を見つけた班もありました。さすがに3年生、小学生との理解力の差に驚きました。帰りに教頭先生から、"証拠写真"ということで助言中の筆者の写真を頂きました。 センサー回路はこれまでに本格的に実践しておらず、今回の参観は今後の実践にきわめて有効な情報を提供してくれました。協力していただいたみなさんに感謝いたします。

アーカイブを表示