伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

プログラミング入門と簡単な電子工作(Ⅰ,Ⅱ)

ジュニアドクター育成塾の講座が始まりました。去年に続いて表題のコースです。

今回はScratch2(ビジュアル型)とBASIC(Text型)の言語を使用して両者の差異も体験してもらおうというものです。Scratch2はOffline版をパソコンで利用しました。

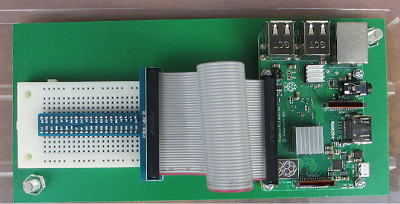

Raspberry Pai3+(写真1)

GPIO(General Purpose Input/Output) の操作を主眼に置くとRaspberry Pai3+(写真1)になりますがすぐに家でも使えるということでパソコン版にしました。Scratch3は使い勝手が悪く、学校での応用を考えるとScratch2になりそうです。パソコン版ではGPIOの操作が出来ないので犬ボードを経由して(いわば裏技的に)LEDの操作、抵抗器と温度センサーを動かしました。Scratchは音に対してはかろうじてAD変換をしているようです。しかし通常のAD変換では,たとえば0~5Vを0~1023にデジタル化しますが(Arduino 等)、同じ入力に対して0~100のデジタル化になるようです。また、初期値が0にならないsensorもあって注意が必要です。Scratch2GPIO というVersion もありますがうまく行かない場合もあります(これはRaspberryPai3+)。

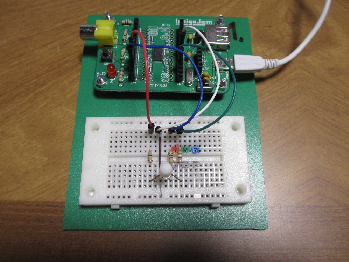

BASICは去年に引き続いてIchigoJam(写真2)をハードとして利用しました。

IchigoJam(写真2)

手軽に利用できて、GPIOの操作が簡便、AD変換機能がついていることが強みです。参加者はすべて中学生なので条件判断(If文を利用してActuatorを操作)まで踏み込むことになりました。これについては去年三重中学(松阪市)で行った授業実践が大いに参考になっています。

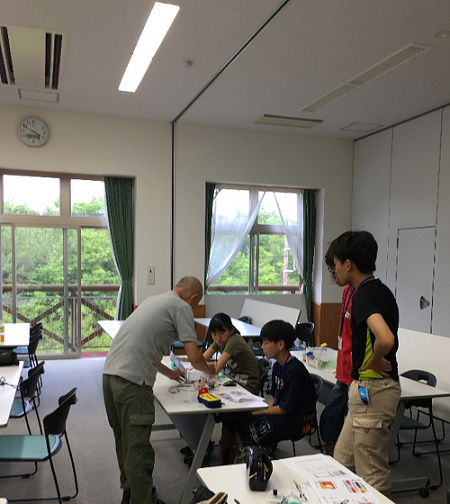

工作には圧電素子(セラミックスピーカー)を利用してフリフリライト(写真3)を作りました。

フリフリライト(写真3)

これは圧電素子をプラスチックビーズで叩き、ひずみ変形を利用した発電機です。原案を出し、村田直之氏がかっこよくリミックスしたものです。ふつうはLEDを2個、極性を逆にして利用しますが、無極性のLEDを使うと1個で済みます。無極性のLEDはやや高いですが便利です。上にも述べたように、Scratch2ではMIC(=音量)のみAD変換ができるのでオシロスコープを作って、フリフリライトからの発電状態を観察することも可能です。

アーカイブを表示