伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

伊賀市教育研究会(理科部会)でプログラミングの講習会を開催しました。

ご縁があって、もう12年目に入ります。去年はScratch2の入門講座を行ったので、今年は「6年生の理科」をターゲットにします。「手引書」には

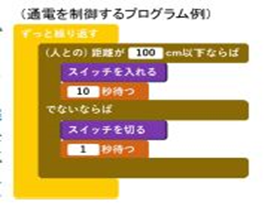

図1 手引書のプログラム

図1のようなプログラム例が載っています。「身の回りにある身近な・・・」といいつつ距離センサーが出てきます。LEGOには附いていますが身近なものでしょうか? 私は照度計(太陽電池)を利用します。6年生で習っているからです。また、このプログラムの実施にはGPIOの操作で、AD変換が必須です。しかし、ScratchのAD変換機能は弱く、コンバータとしてscratch3ではMicro:bitが併用されています。また、i-padでは普通の操作では外部からのdeviceを接続することができず、高価なアダプターの購入ができず途方に暮れている先生方も多いと思います。

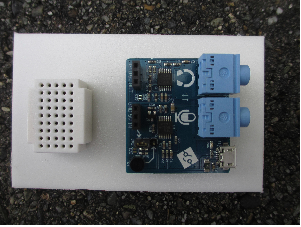

犬ボード(写真1)

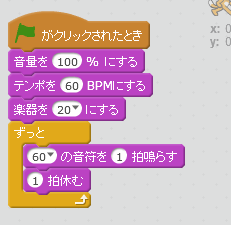

幸い伊賀市は、パソコン版のScratch2による教育を展開、犬ボード(2000円、写真1)で授業の展開が可能です。犬ボードの特徴はドライバーをパソコンに載せずにすぐに動かすことができる点です(セキュリティの厳しい日本の学校ではこれが基本)。そうするとAD変換は0-100(通常は0-1023)で実施することができます。LEDのON-OFFをscratch2で行うには、レシーバーへの出力をうまく利用します。犬ボードのレシーバー入力とパソコンのレシーバー端子を結び、犬ボードの出力にLEDを附けるとON-OFFを体験できます。プログラム例1(図2)は簡単な点滅です;最初の3行は安定してLEDを点けるいわば"おまじない"です。

プログラム例1(図2)

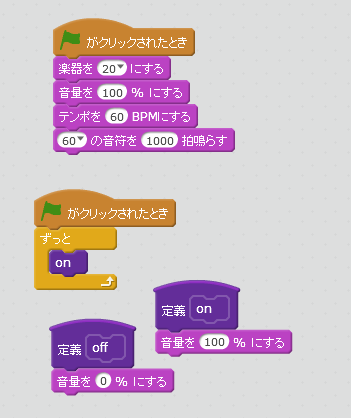

プログラム例2(図3)は、もう少し凝った方法で"ブロック"を使います。プログラム例1では点滅はできるのですが点燈の保持がなかなかできません。プログラム例2を使うと点燈が可能です。この方法を使うと点燈や消灯ができるようになります

プログラム例2(図3)

問題は子供たちの"あっ!面白い!"という気分をどのように持続させるかです。そこで、犬ボードにでLEDを直接付けずに、100均で買ったデコレーションで写真2のような電球を作りました(細かい作業がなかなかシンドイ)。

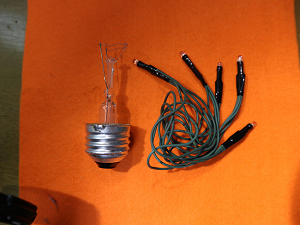

電球 (写真2)

電球 (写真2)

白熱電球を購入、ガラスの部分をガムテープでおおい、トンカチでガラスを割って、内部の軸(写真3)を取り出し、ここにLEDを半田ツケします)こうすれば子供たちもびっくり!まちがいありません。さすがにたくさん作るのは手間なので、部員の先生方にはPICで作った信号機の模型を1台づつお渡ししました。暑い中参加された部員の先生方ご苦労様でした。

内部の軸 (写真3)

内部の軸 (写真3)

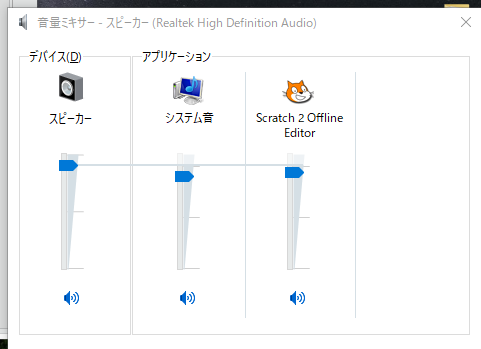

ただし、PnP-sound deviceはコンピュータによってまちまちです。事前にチェックしないと大変です。録音モードにしてもうまくいかないときは一度mixerの音量をチェックしてください(図4)。

なおこの手法はi-padでは無理です。i-padでも使用可能な自作可能で安価なactuatorを次回に紹介します。

図4 Mixerの音量を80%程度にする

アーカイブを表示