伊賀サテライト三重大学地域拠点サテライト

伊賀連携オフィス・伊賀研究拠点

お知らせ

忍者研究報告(狼煙研究)霧山城跡をたずねて(北畠の本城)

霧山城跡をたずねて(北畠の本城)

伊賀サテライト社会連携特任教授 加藤 進

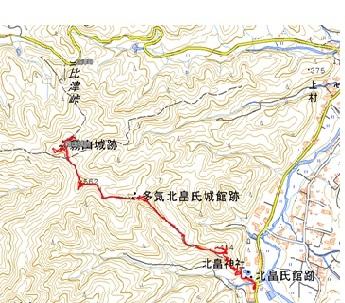

5月14日に念願の霧山城を攻めました。事前にガイドボランティアの方々に連絡し、案内をお願いしました。この日は天気も良く、気持ちよく探索ができました。この城館群は560mの頂上にあります。北畠神社の横から登ると約30minで到着です。途中に詰城跡(300m)と鐘突堂跡(南郭)と頂上が霧山城跡です。図1をみてください。GPSで計測したトラックルートです。ジグザクしている所が探索した場所で、順に詰城、南郭そして本城です。航空写真ははっきりしませんので省略します。

図1

図1

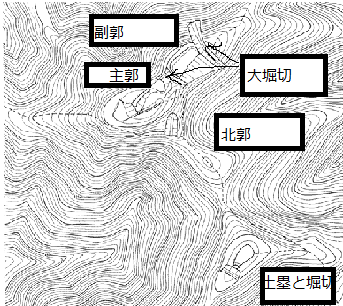

「三重の中世城館」から引用した縄張りを図2に示します。まず、詰城跡です(図2には記されておりません)。登り口からしばらく歩くと主郭(B)に附属する腰曲輪(A)に到着します。この腰曲輪の先にはかろうじて土塁の存在を確認できます。曲がりくねった細い道を登ると主郭(B)です。結構な削平地になっています。

図2

図2

Bの西側には大堀切が残っています。もとに戻って尾根道をドンドン登ると鐘突堂跡です。ここは鐘をついて急を知らせたり、烽火をあげたりする場所のようで、見晴らしが良いです(もっとも今は木々が重なって視界はよくない)。構造は単郭であり、南西部に堀切(写真4)を確認できます。さらに先に尾根筋が伸びています。どうも霧山城はあと数本登り口があったようです。少し急な坂を下りて再度登ると北郭です。この郭は3つの削平地からできており、南西側から順に主郭、副郭と矢倉庫です。矢倉郭から先には尾根筋が伸びており、おそらくは比津峠にいたると思います(こちらは急峻な坂道)。北郭の見どころは何といっても明瞭な曲輪、土塁と2つの大堀切につきます。

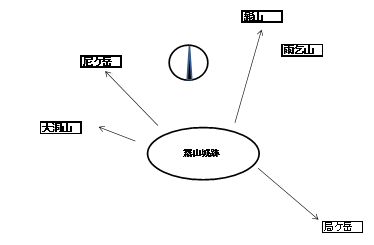

今回は烽火ルートの解明が目的で登城しました。副郭の先にある矢倉庫跡の削平地から北東方向、雨乞山の横に髭山を確認できました(写真1)。

髭山(写真1) 大洞山(写真2) 尼ケ岳(写真3)

また、副郭からは北西方向に大洞山(写真2)、尼ケ岳(写真3)を見ることができます。もちろん南東の方向に最高峰の局ケ岳(写真4)も確認できました。霧山城跡~髭山の距離は約7kmで十分な可視範囲です。雨乞山が心配でしたが確認できました。カシミール3Dであらかじめシミュレーションした結果が図3の通りで可視範囲に入っています。再度山の配置をイラスト化したのが図4です。

局ケ岳(写真4) 図3霧山城跡と髭の見通し

図4山の相対位置のイラスト

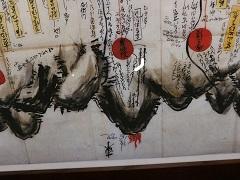

帰りは神社近くの郷土資料館を訪問しました。貴重な資料が展示されています。ここには丹生俣出身、北畠の研究家で4年くらい前に他界された小林孚氏の業績が保存されています。資料館でおもしろい古地図を発見。おそらくは江戸時代に描かれたものと思われますが、東の位置に烽火が絵画がれています。方角からすると髭山ではありません。ピークに設置された烽火台兼見張り場かもしれません。その部分のみ拡大して載せておきます。

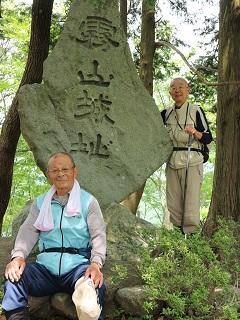

霧山城跡で記念撮影 古地図の烽火絵画

アーカイブを表示